Word2vec Tutorial

word2vec 是由 Tomas Mikolov 等人發展出來,把詞轉換成向量的一種演算法,使用三層架構的神經網路,輸入層與輸出層大小都是訓練文本的詞數,中間層大小就是想要壓縮的向量大小,平常神經網路訓練完我們都是想要最終的輸出結果,但 word2vec 訓練完的權重才是我們想要的東西,為什麼是這樣呢?我接下來直接用例子來解釋,這篇教學會講到數學推導和實作,程式碼在這。

Introduction⌗

假如現在文本只有 2 行 5 種詞,如下

狗會跑

魚會游

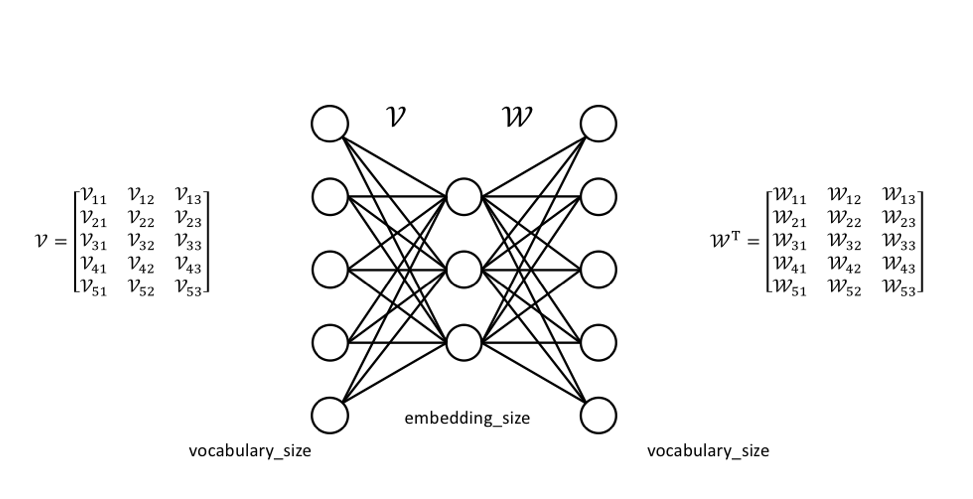

每個詞都想要壓縮成 3 維的向量,那模型的架構就會長這樣

權重 v 和 w 初始值隨機給,我們拿到文本後就可以把每個詞用 one-hot encoding 的方式轉換

這時如果我們要對「狗」這個詞進行訓練,就會可以知道以 v 這個權重來說,會需要更新的只有

至於 w 那邊也是一樣,所以實際上最後訓練出來的權重 v 和 w 都可以用,只是大部分習慣都只拿 v 當最後的壓縮向量。

Intuition⌗

在神經網路中最重要的就是 loss function 了,word2vec 的 loss function 定義為

那什麼是 positive sample 和 negative sample? word2vec 是一個詞袋模型,可以想像跟目標詞在同一個袋子裡的就是 positive sample,不在袋子裡的就是 negative sample,是否在袋子裡用 window size 去定義,假如 window size 是 1,就代表目標詞上下一個詞是在同一個袋子裡,例如「狗會跑」這句,對「狗」來說同一個袋子裡的就有「會」這個詞。

那為什麼 loss function 要這樣定義呢?就要來看看什麼情況下 loss function 會趨近於 0,我們都知道 log0 等於負無限大,log1 等於 0,sigmoid function 又是個介於 0 到 1 之間的函數,所以代表

一開始 5 個詞的權重向量是隨機給的,第一輪要訓練的 input word 是「狗」,positive sample「會」,negative sample「游」,這時因為要讓 loss 變小所以,狗和會的權重向量角度拉近,狗和游的權重向量角度分開,第二輪 input word 是「魚」,positive sample「會」,negative sample「跑」,魚和會角度縮小,魚和跑角度變大,經過訓練會讓詞義相近的向量接近。

Backpropagation⌗

了解 loss function 就可以來算 gradient 更新權重了,為了方便後面推導,先定義一下

延續剛才的例子,第一輪

對於 negative 的部分要更新的是

Positive⌗

先看

定義

就可以把式子改寫一下

這時就可以代回去原本的

最終得到

至於 w 的部分也是一樣步驟,所以可以得到

Negative⌗

negative 跟 positive 差別在於幾個小地方

所以

最終得到

Update weight⌗

回想一下剛才在 intuition 的部分有講到

Implementation⌗

有了前面的知識後我們就可以實際寫程式,跑跑看結果,很多教學文章都直接用 genism 這個已經寫好的模型來做實驗,但身為一個資工系學生還是想自己動手刻看看,所以我最後實作了兩個版本,一是自己刻的(很大部分參考 Mark 的 code),第二個版本是用 tensorflow ,由於 tensorflow 官方就有自己給 word2vec,所以我改動的部分就是讀資料的部分,兩個一起對照比較會更了解,code 可以直接到我的 github 看,這邊講解一些實作會遇到的細節。

Data⌗

中文訓練詞向量會遇到斷詞的麻煩,雖然現在都可以用 jiaba 這個斷詞工具來解決,但為了減少麻煩我就選用唐詩來當語料庫,我用別人已經整理好的資料 chinese-poetry 中唐詩的部分。

假如一個句子 秦川雄帝宅轉換成 index [149, 65, 199, 250, 345],window_size 選擇 1,經過前處理後就會變成這樣,左是 input word,右是 positive sample。

Unigram distribution⌗

在選擇要用哪些詞當負樣本時要怎麼選?也就是公式中的

至於要選幾個詞當 negative sample,paper 中建議如下

Our experiments indicate that values of k in the range 5–20 are useful for small training datasets, while for large datasets the k can be as small as 2–5.

Subsampling of frequent words⌗

英文中 “the”, “a”, “in”,中文中的「的」、「是」等等這種詞,其實在句子中並沒有辦法提供太多資訊但又常常出現,對訓練沒有太大幫助,所以就用一個機率來決定這個詞是否要被丟掉,公式如下

Using tensorflow⌗

用 tensorflow 實作時 unigram distribution 和 backpropagation 都不用處理,參照 Google 給的 basic example,直接使用一個 loss function 稱為 tf.nn.nce_loss

解釋每個參數:

- weights: 維度為

(vocabulary_size, hidden_layer_size)、初始化是隨機值的矩陣 - biases: 維度為

(vocabulary_size, 1)、初始化是 0 的矩陣,因為 word2vec 沒有用到 biases - labels: 前處理後的資料,class -> label

- inputs: 這次 batch 選中要訓練的詞的 weight

- num_sampled: 要選幾個負樣本

- num_classes: 文本中有幾個要被訓練的詞

- num_true (default=1): 一次訓練時目標的類別有幾個

- remove_accidental_hits (default=True): 初步理解是如果在負採樣時選到正樣本要不要丟掉,但根據 Google 給的文件 感覺還有一些別的意義,目前還沒仔細研究

- partition_strategy (default=‘mod’): 對 weights 查表的策略

- name (default=‘nce_loss’): 給這個動作的名字,對 TensorBoard 有用

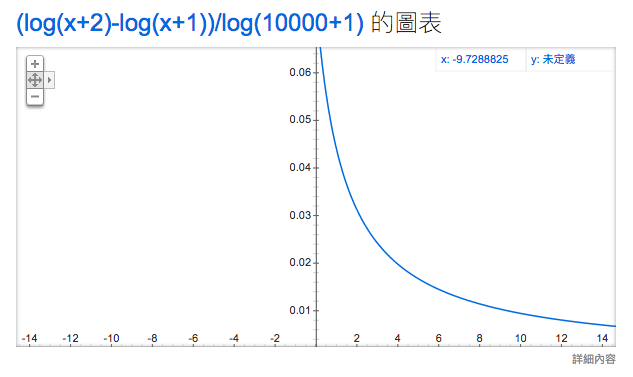

- sampled_values (default=None): 要給他負採樣的樣本,如果是 None ,他會自己選擇 tf.nn.log_uniform_candidate_sampler 這個 sampler,他選擇負樣本的方式是

n 是 vocabulary_size,假設有個文本的 vocabulary_size 是 10000,可以在 Google 直接打 plot (log(x + 2) - log(x + 1)) / log(10000 + 1),觀察知道如果他的 class 比較小就會比較容易被選到,所以在把詞轉換成 index 時,要依照出現次數排列,跟 unigram distribution 的方法不一樣,但都是越常出現越容易被選到的想法。

Result⌗

Acknowledgments and references⌗

- Mark Chang 的部落格幫助我很多,尤其是我大量參考推導公式與第三篇實作 code 的內容,非常推薦值得一讀

- Chris McCormick 的部落格,講得非常簡潔明瞭,細節也解釋的非常棒,作者還有自己去 trace Google 他們釋出的 word2vec C code

- McCormick, C. (2016, April 19). Word2Vec Tutorial - The Skip-Gram Model. Retrieved from http://www.mccormickml.com

- McCormick, C. (2017, January 11). Word2Vec Tutorial Part 2 - Negative Sampling. Retrieved from http://www.mccormickml.com

- Tensorflow 官方文件可以用這個當入門了解 word2vec 的概念

- word2vec paper

- Mikolov, Tomas, et al. “Efficient estimation of word representations in vector space.” arXiv preprint arXiv:1301.3781 (2013).

- Mikolov, Tomas, et al. “Distributed representations of words and phrases and their compositionality.” Advances in neural information processing systems. 2013.

- 感謝 Aaron Chen 當我第一個讀者還幫我偵錯 🙏